Nasional (Cindai.id) _ Guru Besar bidang ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University, Prof. Dr. Yonvitner S.Pi, M.Si turut memberikan kritikan terkait kebijakan Presiden Ke-7 Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Kepada Cindai.id, Prof. Yonviter lebih pada menyoroti kebutuhan pasar Singapura atas pasir laut.

“Jika dilihat kebutuhan pasar Singapore mencapai 5.600 hektar area reklamasi. Dengan kebutuhan pasir reklamasi berdasarkan data history sebelumnya yaitu 889.845 kubik per hektar,” tuturnya.

“Maka peluang eksport menjadi lebih tinggi dan dapat mencapai 4,9 milyar meter kubik atau sekitar 28% dari potensi sedimen yang akan digali. Agar tidak latah untuk diekspor, maka polemik pemanfaatan pasir laut harus dilihat dalam kerangka kepentingan nasional dan regional,” lanjutnya.

Baca Juga: Terkait Sedimentasi atau Tambang Pasir Laut, Sekjen KIARA Minta Menteri KKP Diganti

Sebagai pakar dalam bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Prof. Yonviter memiliki perhatian khusus terhadap dampak perubahan iklim pada sumber daya pesisir dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

“Selain soal lingkungan hidup, pemanfaatan pasir laut apakah menjadi sesuatu yang mendesak atau bukan bisa dilihat dari kecepatan pembangunan kita”.

“Namun jangan lupa, ketika ada klausul eksport pasir laut sebagai solusi, mata kita langsung tertuju ke Singapore. Karena dalam hitung ekonomi, kepentingan pembangunan Singapore yang paling tertarik dengan sedimen dan pasir Indonesia untuk reklamasi besar-besaran sampai 2030,” tambahnya.

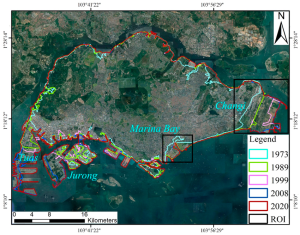

Lebih lanjut, Prof. Yonviter menyampaikan berdasarkan SG101.gov.sg, tiga lokasi strategi yang dibangun dengan proses reklamasi Singapore adalah perluasan Changi Airport, Jurong Island dan Tuas Port.

Baca Juga: Tambang Pasir Laut, Untung Sementara atau Nelayan Merana Selamanya?

Prof. Yonviter memaparkan, menurut Angcai (2021) pemerintah Singapore telah mendorong reklamasi sampai tahun 2030 mencapai luasan 5.600 hektar termasuk Pelabuhan Tuas.

“Kehadiran Tuas Port dengan kapasitas handling mencapai 65 juta TEUs hampir dua kali lipat dari Terminal Pasir panjang yang mencapai 34 TEUs dari kapasitas 37 TEUs (MPA Singapore 2024) saat ini,” terangnya.

“Ketika reklamasi Port Tuas Singapore selesai dengan 65 TEUs, maka Singapore akan otomatis menjadi pelabuhan tersibuk dunia dengan kapasitas nomor 1 dunia, melewati Shanghai yang mencapai 47,03 TEUs,” tambah Prof. Yonviter.

Sebagai negara pulau kecil dengan kapasitas pelabuhan terbesar didunia, sudah dapat diprediksi pusat kendali ekonomi maritim menuju Singapore.

“Strategi reklamasi yang dimainkan termasuk dengan membeli pasir dari Indonesia merupakan strategi regional politik, ekonomi, lingkungan untuk penguasaan sektor-sektor kemaritiman,” imbuhnya.

Baca Juga: Ketua BPD Kelong Ungkap BPN, PT GBKEK dan PT HMP Diduga Mencederai Hukum Serta Keadilan

Menyiasati visi nusantara Indonesia, dimana kekuatan bangsa ada di laut, Prof. Yonviter menilai perlunya konektivitas antar pulau diperkuat.

“Seharusnya pelabuhan terbesar dunia dibangun dan ada di Indonesia. Pemanfaatan sedimen laut untuk reklamasi cukup hanya untuk kepentingan dalam negeri, tanpa menyertakan eksport. Mereklamasi area Pelabuhan Indonesia, lebih penting dibandingkan menjual pasir ke Singapore atau negara lainya,” tegasnya.

Berdasarkan data Worldshiping.org, pelabuhan Tanjung Priok di Indonesia saat ini hanya berkapasitas 6,85 TEUs, berada diurutan 23 dunia.

“Kapasitas ini hanya 18% dari kapasitas Singapore saat ini. Sehingga menempatkan kita sebagai negara maritim yang sulit berkembang,” tambah Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) ini.

Menurut Prof. Yonviter, ada lima potensi dampak kerusakan lingkungan yang bisa timbul akibat pengerukan sedimentasi atau tambang pasir laut.

“Potensi dampak lingkungan yang bisa terjadi;1. Peningkatan kekeruhan air laut, 2. Perubahan dasar laut yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arus, 3. Pengikisan pantai kemudian menyebabkan abrasi dan bisa menyebabkan terjadi kembali kasus pulau hilang, 4. Hilangnya daerah penangkapan ikan nelayan, terganggunya habitat biota termasuk ikan, 5. Lepasnya kembali karbon yang telah diserap sediment yang bertolak belakang dengan isu penyerapan karbon,” terangnya.

Mengingat Kepri merupakan wilayah yang hanya memiliki 4% daratan dan 96% lautan dengan gugusan pulau-pulau kecil, kajian pemulihan harus masuk dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan besaran biaya pemulihan.

“Waktu pemulihan harus dihitung di kajian awal. Maka sebelum penggalian sedimen, kajian pemulihan harus masuk dalam AMDAL. Dana recovery harus dihitung juga, karena dalam beberapa kajian kami, biaya yang diperlukan untuk pemulihan mencapai 5 kali lipat dan pendapatan yang diterima,” ketusnya.

Dalam proses penyusunan Peraturan maupun Keputusan Mentri yang berkaitan dengan pengelolaan sedimentasi atau tambang pasir laut, menurut Prof. Yonviter banyak mekanisme yang terlewatkan karna keterbatasan data.

“Mekanisme seharusnya dilakukan. Hanya saja kedalaman keterlibatan dalam penyusunan yang tidak sama. Kadang perlu data, perlu pengujian. Sementara pembiayaan terbatas, jadi hanya dapat data yang terbatas,” tuturnya.

Berkaitan dengan kebijakan serta proses penyusunan aturan dan peraturan oleh pemerintah pusat, pihak pemerintah sangat minim melibatkan para akademisi dan organisasi lingkungan. Hampir sama dengan pernyataan beberapa sumber yang ada di Pemerintah Provinsi Kepri maupun organisasi daerah yang berhubungan langsung dengan kelautan dan perikanan. (Red)